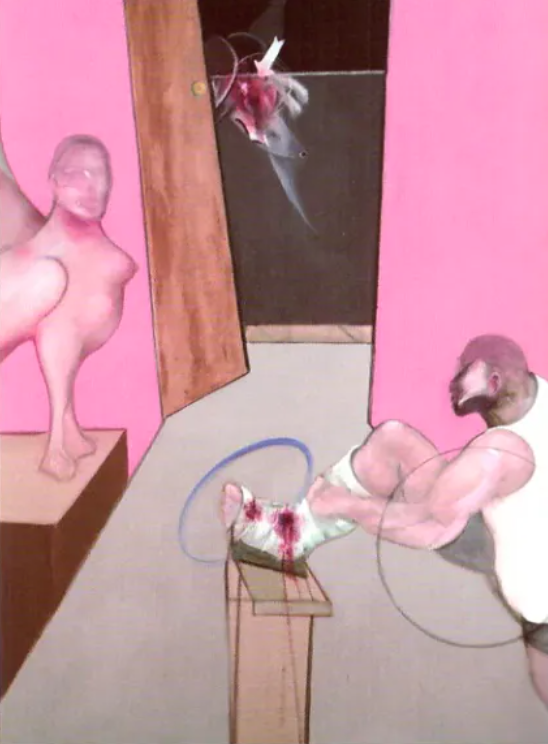

프랜시스 베이컨의 작품을 직접 본 적 있어? 얼굴은 녹아내리고, 살점은 갈라지고, 뼈마저도 형태를 잃어버린 채 외설에 가까운 광기들이 엉겨 붙어 서로를 물어뜯는 뒤틀린 몸들. 그것들이 푸른 어둠 속에서 꿈틀대는 걸 보고 있으면 숨이 턱- 하고 막혀 와. 그런데 이상하게 거기서 눈을 뗄 수가 없어. 내 안의 무언가가 캔버스 안으로 빨려 들어가는 것 같거든. 난 베이컨의 작품 볼 때 윤동주의 ‘서시’가 떠오르기도 했어. 연관성이 없어 보이지만 예술이란 가장 주관적인 감각으로 타자의 세계를 받아들이는 일이니까.

".. 별을 노래하는 마음으로,

모든 죽어가는 것을 사랑해야지."

베이컨의 작품 속 인물들도 결국 죽어가는 존재들이었기 때문이었을까. 얼굴이 지워지고, 신체가 사라지고, 흔적만 남는 잔혹한 형상들. 그런데 우리는 그걸 보면서 묘한 아름다움을 느낀다니. 아프고, 불편하고, 차마 오래 바라볼 수 없는데도 자꾸만 눈길이 가다니. 인간이 가진 원초적인 감정들을 가감 없이 쏟아낸 베이컨의 작품을 보면서 에넬은 그걸 다시 글로 『블루 베이컨』에 새겨 넣은 거야. 너무나 생생하고, 너무나 강렬하게.

에넬은 아무도 없는 밤에 홀로 베이컨의 작품을 감상하고 이 시간의 경험을 『블루 베이컨』에 담은 거야. 그런데 이 글은 베이컨의 작품에 대한 예술 비평이 아니라 아니라 베이컨의 그림 속으로 들어가서 스스로 감각한 하루의 관능을 써 내려간 내면 일기를 썼다고 보는 게 맞을 것 같아. 밤의 푸른 어둠 속에서 붓 터치 하나하나가 피부를 파고들고, 그 짙은 푸른색이 심장까지 관통하는 느낌이랄까. 베이컨의 작품보다 감상자인 에넬 스스로가 주인공이 되어 느낀 두통과 무거운 감각 위주의 글을 쓰고 그 감각을 독자가 따라가게 만들어. 그 감각들을 따라가는 동안 베이컨의 그림들은 내 눈앞에서 부서지는 것 같았지.

에넬의 눈앞에 어느 순간, 『수도꼭지에서 흐르는 물』이 등장해. 마치 응고된 피처럼, 한없이 떨어지는 푸른 색채는 이상하리만치 안정적이었어. 그 푸른 물이 에넬의 정신을 가라앉히고, 깊고도 차가운 감각이 온몸을 감싼 뒤, 에넬은 다시 시선을 돌려『오이디푸스와 스핑크스』를 마주하게 돼. 이 그림에서 오이디푸스는 패배한 전사처럼 발을 내보인 채 서 있는데, 에넬에게는 이상하리만치 도드라진 상징처럼 다가와. 에넬은 이 모습을 발기된 성기의 이미지와 연결 짓고, 이 상처 입은 몸이 수수께끼 앞에서 자신을 드러냄으로써 기묘한 방식의 승리를 얻었다고 느껴. 스핑크스는 그를 죽일 수도, 그와 결합할 수도 있는 존재처럼 다가오지. 둘 사이의 팽팽한 긴장감, 그리고 상처 입은 몸과 몸이 뒤엉키는 순간의 강렬함이, 그림 속에 응축된 채 피학적 쾌락과 죽음의 생기를 머금고 있어. 푸른색과 대비된 분홍 빛이 또 다른 매력으로 다가온 순간이었어.

"이른바 겉모습이라 함은 오직 한 순간에만 고정되는 것이기 때문에 당신이 잠깐 눈을 깜박이거나 고개를 약간 돌렸다가 다시 보면 그 겉모습은 이미 달라져 있다. 내 말은, 겉모습이란 계속적으로 ‘떠다니는 것[부유(浮遊)]’과 같다는 의미이다." - Francis Bacon

베이컨의 자화상 속 인물들은 중독과 불안, 끊임없이 흔들리는 그의 자아가 그 속에 숨 쉬고 있는 것 같아. 세 개로 나뉜 얼굴 속에서는 자신을 반복해서 재구성하려는 듯, 자신의 불안감을 덮을 수 없다는 걸 알면서도 다시 그려내는 느낌이 들기도 하고. 에넬은 이런 베이컨의 작품들을 하나씩 마주하면서 고통과 관능이 닿아 있는 그 경계를 건드리곤 해. "베이컨의 푸른색은 단순한 색이 아니라 통증이고 감각이다"라고 표현했는데 굳이 이 설명을 듣지 않더라고 베이컨의 그림을 보면 찢어진 살과 무너진 윤곽 속에서 무언의 감각을 느끼지 않을 수가 없어져. 숨을 헐떡이는 기운 같은 것, 혹은 뼈마디까지 얼어붙는 두려움 같은 것.

글 속에서 에넬은 텅 빈 미술관에서 베이컨의 그림을 쓰다듬으며 눈이 먼 듯한 감각을 느끼기도 하고, 철저한 고독 속에서 그림들이 절망 속의 그를 구원하는 듯한 신비한 경험을 하기도 해. 그림들이 불멸하는 푸른 새처럼 구원자가 되어 다가온 거야. 그리고 마지막 장면에서는 글의 초입에서 나를 자유롭게 했던 ‘여우’가 다시 등장하면서 책은 끝나는데, 이 흐름이 묘하게 설득력이 있어. 베이컨의 성소에 입장하고, 고독을 통과해 마침내 구원에 닿는 과정이 어딘지 서사적으로 완결되어 있거든. (참 대단한 작가야.)

이 책을 덮고 나면, 다시는 베이컨의 그림을 이전처럼 볼 수 없을 거야. 그의 캔버스 속에 흐르는 푸른 어둠이 더 이상 단순한 파란색이 아니라는 걸 알게 되었으니까. 우리 안의 고통이고, 우리가 감각하는 세계의 결이 덧입은 파란색이니까 말이야.

언젠가 베이컨의 그림을 다시 마주하게 된다면, 어떤 감각이 밀려올까? 캔버스 앞에 서는 순간, 그가 펼쳐놓은 붉고 푸른 고통이 내 눈으로, 피부로, 숨결 속으로 밀려들까? 무너지는 얼굴들과 마주한 채, 베이컨이 남긴 흔적 속에서 나 자신을 발견하게 될까? 언젠가 그날이 온다면, 조금 더 깊이, 조금 더 생생하게 그 푸른 어둠 속을 걸어가 보고 싶어.

'Maggie's Books' 카테고리의 다른 글

| [Toshinao Sasaki] 느긋하게 밥을 먹고 느슨한 옷을 입습니다. (12) | 2025.03.01 |

|---|---|

| [Maruyama Kenji] 물의 가족 : 물결에 스며든 기억 (2) | 2025.01.31 |

| [김지연] 등을 쓰다듬는 사람 : 예술을 대하는 진심, 그림의 등을 쓰다듬다 (4) | 2025.01.11 |

| [Orhan Pamuk] 검은 책 : 이야기가 된 삶, 삶이 된 이야기 (4) | 2025.01.09 |

| [James Baldwin] 조반니의 방 : 경계에 선 사랑, 어쩌면 당신의 이야기 (6) | 2024.11.30 |